借助原子层沉积手段精准构筑铜基分子筛催化剂低温脱硝活性中心

张润铎教授课题组ACB:借助原子层沉积手段精准构筑铜基分子筛催化剂低温脱硝活性中心

第一作者:郭晓楠

通讯作者:张润铎教授

论文DOI:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124897

图文摘要

成果简介

近日,北京化工大学张润铎教授在Applied Catalysis B: Environment and Energy上发表了题为“Precise design of Cu-exchanged zeolites with diverse topologies via atomic layer deposition for boosting low-temperature NH3-SCR”的研究论文(DOI: 10.1016/j.apcatb.2024.124897),本工作仅通过两个ALD循环即可快速制备高度分散的铜基分子筛催化剂,并表现出宽温度操作窗口、优异的低温脱硝性能;具有12元环的超笼分子筛(如EMC-2、Y)可有效锚定高度分散的铜物种,Cu-EMC-2、Cu-Y催化剂以Cu+或[Cu(OH)]+离子为活性中心;本研究揭示原子层沉积技术与客体分子筛的耦合关键原则是分子筛的拓扑结构或孔径,发现具有超笼的12元环沸石与ALD高度兼容,并提出中小孔分子筛与原子层沉积技术的未来耦合策略。

全文速览

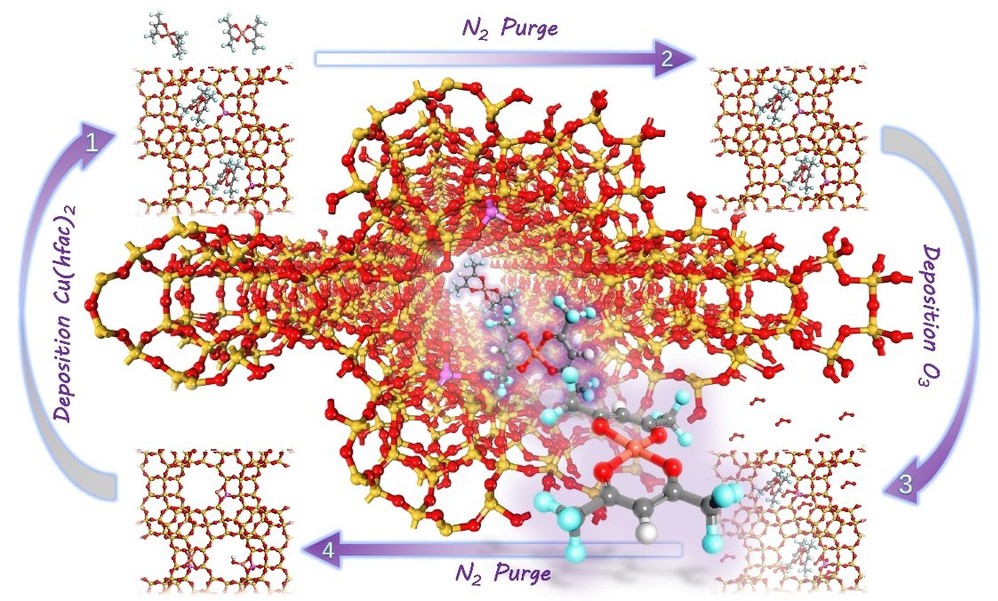

原子层沉积(ALD)作为一种先进的表面接枝技术,可以利用原子级的自限生长精确调控活性位点。然而,原子层沉积活性金属与分子筛载体的耦合主要面临如下困难:单循环沉积金属负载量较低、有机金属前驱体价格昂贵等。为阐明分子筛与原子层沉积技术之间的匹配机制及关键要素,在不同拓扑结构的分子筛上沉积双六氟乙酰丙酮铜[Cu(hfac)2],并首次将该技术应用在氨选择性催化还原氮氧化物(NH3-SCR)反应。研究结果表明,在具有12元环及超笼的EMC-2分子筛上仅需沉积两次循环即可快速、高分散地负载高达1.58 wt%的铜物种,并且沉积制备的Cu-EMC-2催化剂表现出优异的低温、宽温窗的脱硝性能。结合多重表征技术,发现原子层沉积在具有12元环、超笼的分子筛(EMC-2和Y)上可构筑与单铝结合的孤立Cu+或[Cu(OH)]+离子作为活性中心。结合分子扩散模拟、动力学直径测算及X射线光电子能谱等表征手段,揭示铜有机前驱体可以成功地进入12元环分子筛的孔道内部,而中小孔分子筛由于孔径扩散限制致使铜物种分散性差,工作阐明分子筛与原子层沉积技术之间耦合的关键原则是分子筛的拓扑结构及孔径尺寸,开发EMT、FAU等高度兼容的拓扑结构。基于研究发现展望该技术与中小孔分子筛耦合的未来策略及研究方向。该工作为提升多孔材料的原子层沉积技术配伍效率提供理论指导。

引言

氮氧化物(NOx)诱发的重度雾霾天数显著减少,但NOx将会促进臭氧、光化学烟雾和酸雨等二次污染的形成。二次污染的加剧严重危及人体生命健康(如急性支气管炎、呼吸系统风险和心血管疾病)和生态环境系统(如生物多样性丧失、土壤酸化)。切断氮氧化物废气的来源或控制其浓度至关重要,铜基分子筛催化剂通过氨选择性催化还原(NH3-SCR)固定源的NOx在过去十年中受到了学术界和工业界的广泛关注。多种原位合成或后合成方法制备金属基分子筛催化剂被广泛报道,国内外研究团队通过原子层沉积技术精准构建金属-氧化物界面、调控酸性或沉积氧化物薄膜等,然而通过原子层沉积技术制备非贵金属基分子筛催化剂的工作鲜有报道,与传统的金属负载方法相比,ALD有望成为独特的后合成策略在原子尺度精准设计活性中心。较大尺寸的金属有机前驱体限制其在多孔材料领域的匹配应用,迄今为止,尚未有关于ALD制备的铜基多孔材料用于NH3-SCR反应的报道。于吉红院士团队曾报道在分子筛上应用ALD沉积金属面临如下挑战:分子动力学直径较大的金属有机前驱体不易进入分子筛孔道结构;沉积循环过多易生成氧化物团簇堵塞分子筛孔道结构等。本工作设计系列不同拓扑结构的分子筛并沉积相同循环的Cu-ALD,结合多重表征技术揭示铜物种的分布状态,旨在阐明分子筛拓扑结构或孔径尺寸对原子层沉积负载铜物种的影响,开发与ALD高度兼容的分子筛构型,合理地设计具有应用前景的脱硝催化剂。

图文导读

通过一锅法水热合成制备系列不同拓扑结构的分子筛,并使用相同的原子层沉积循环周期负载铜物种。其中,具有12元环的EMC-2(EMT)、Y(FAU)和Beta(BEA)分子筛可让有机金属前驱体Cu(hfac)2进入分子筛孔道,具有12元但该通道封闭的MCM-22(MWW)作为过渡构型研究,具有10元环的ZSM-5(MFI)和ZSM-23(MTT)分子筛以及被广泛研究的8元环的SSZ-13(CHA)被选为具有扩散限制的中小孔分子筛。

原子层沉积制备的铜基分子筛催化剂的比表面积显著降低,具有12-MR的大孔分子筛的铜负载量非常高(>1 wt%),而10-MR和8-MR的中小孔分子筛经两个循环后铜负载量出现断崖式下降(<0.5 wt%),其中Cu-SSZ-13的负载量仅0.18 wt%。H2-TPR初步发现具有12-MR的大孔分子筛成功负载大量的铜离子和少量的氧化铜团簇,并且这些铜离子主要与骨架单铝结合形成Cu+和[Cu(OH)]+等主要活性中心。相比于直通道的Cu-Beta催化剂,具有12-MR的超笼分子筛(EMC-2、Y)更利于锚定Cu(hfac)2金属前驱体,极大地促进铜物种的高度分散。XPS进一步表明Cu(hfac)2在中小孔分子筛上的扩散行为受限,催化剂表面积累大量分散度不佳的铜物种。UV-vis光谱确认多核[Cu-O-Cu]n物种的客观存在,它的形成来自于相邻[Cu(OH)]+离子的脱水缩合。水合和脱水EPR光谱表明[Cu(OH)]+离子占据中大孔分子筛中孤立二价铜离子的主导地位。

12元环的大孔Cu-EMC-2分子筛催化剂具有宽泛的温度操作窗口以及优异的低温脱硝性能。尽管ALD制备的铜负载量难以控制比较,但Cu-EMC-2和Cu-Y表现出相似的TOF且最佳,表明其每个铜活性位点的单独催化能力更有效。孔径越小,分散度越差,表面大量积聚的氧化铜团簇严重降低中小孔分子筛催化剂的活性。传统液相离子交换、浸渍法在焙烧过程中易形成大量的氧化铜团簇,而原子层沉积策略大幅削减氧化铜团簇形成的可能性,因此ALD可以将金属有机前驱体均匀分配到每个超笼中抑制铜物种的积聚。MS直观地显示Cu(hfac)2与不同拓扑结构分子筛的空间相对位置,MSD曲线计算发现Cu(hfac)2分子在中小孔分子筛内的扩散显著受限。VMD进一步计算Cu(hfac)2分子的最小分子动力学尺寸(~7.1 Å),表明其可横向进入大孔分子筛(~7.5 Å)的孔道内部。

小结

本工作首次应用原子层沉积技术合成用于NH3-SCR反应的铜基分子筛催化剂。不同拓扑结构的分子筛仅沉积两个Cu-ALD循环,其中EMT构型的Cu-EMC-2催化剂表现出较宽的操作温度窗口和优异的低温性能。原子层沉积技术成功地将单个铜活性位点锚定在具有12元环分子筛的超笼中,揭示孔道结构或孔径尺寸是原子层沉积技术与客体沸石成功耦合的主要因素。作为铜有机前驱体的双六氟乙酰丙酮铜易与单铝位点结合,形成孤立的Cu+或[Cu(OH)]+离子,甚至邻近的[Cu(OH)]+离子焙烧时脱水缩合形成[Cu-O-Cu]2+物种。分子扩散模拟、动力学直径测算及X射线光电子能谱共同揭示铜有机前驱体可自由进入12元环分子筛的孔道并占据超笼,而无法进入中小孔分子筛的孔道,致使大量的CuOx团簇聚集在中小孔分子筛表面。因此,通过原子层沉积技术制备的铜基中小孔分子筛在铜物种分散度和负载量方面表现劣势,需要对分子筛结构进一步调控,继而拓宽ALD在分子筛催化领域的应用。这项工作为原子层沉积技术与客体多孔材料间的耦合创制提供理论指导。

备注: Permissions for reuse of all Figures have been obtained from the original publisher. Copyright 2019, Elsevier Inc./转自Environmental Advances公众号

参考文献:X.N. Guo, R.D. Zhang*, B. Kang, Z.Y. Di, H.T. Wu, S.T. Wei, Y. Wei, J.B. Jia, Z.J. Wang, Precise design of Cu-exchanged zeolites with diverse topologies via atomic layer deposition for boosting low-temperature NH3-SCR, Appl. Catal. B: Environ., https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.124897.

文章链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337324012116