北京化工大学刘志明ACB:Cu-AEI分子筛上氨选择性催化还原NOx的研究

北京化工大学刘志明ACB:Cu-AEI分子筛上氨选择性催化还原NOx的研究

第一作者和单位:王瑶,北京化工大学

通讯作者和单位:刘志明,北京化工大学

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123479

关键词:分子筛、选择性催化还原、NH3-SCR、Cu-AEI、氮氧化物

全文速览

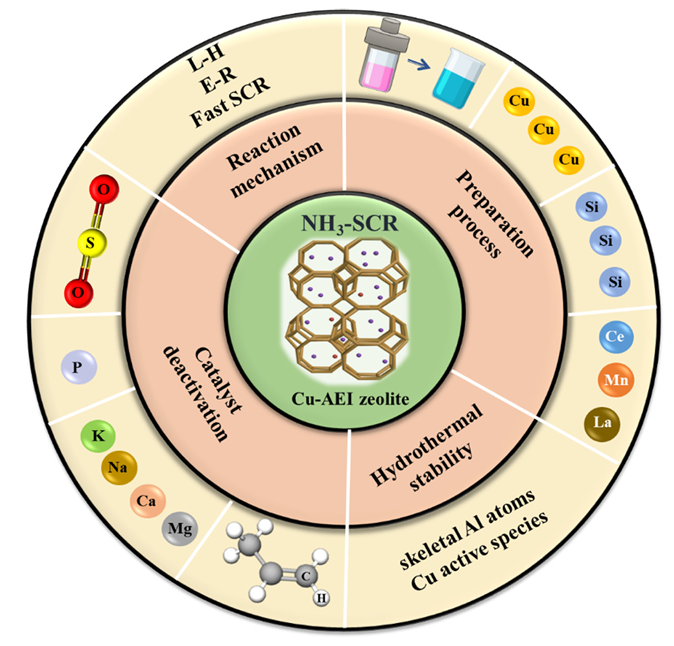

氨选择性催化还原氮氧化物(NH3-SCR)是控制柴油车尾气中氮氧化物的最有效技术之一。近几十年来,具有独特孔隙结构和优异催化性能的分子筛催化剂在环境催化领域受到了越来越多的关注。例如,Cu负载的CHA、AEI等小孔分子筛催化剂。近日,北京化工大学刘志明教授团队联合清华大学李俊华教授评述了Cu-AEI分子筛催化剂上NH3 选择性催化还原NOx的现状。首先,归纳了Cu-AEI用于NH3 -SCR 技术去除NOx的研究进展,包括NH3 -SCR反应机理、水热老化机理、化学中毒机理、多路线合成方法、性能优化方法等。对Cu-AEI催化剂上NH3 -SCR反应的性能与其结构间的构效关系进行了分析讨论。最后,展望了Cu-AEI小孔分子筛催化剂面临的挑战和发展前景,为设计更高性能的NH3-SCR脱硝催化剂提供了理论指导。

背景介绍

柴油车排放的氮氧化物(NOx)会造成严重的环境问题(如酸雨、温室效应、光化学烟雾等)。氨选择性催化还原氮氧化物(NH3-SCR)是控制柴油车尾气NOx最有效的技术之一,催化剂在该方法中起着关键作用。柴油车尾气的温度变化范围很广,例如柴油微粒过滤器(DPF)再生产生的高温(>650℃)和冷启动阶段的低温(<200℃)。此外,尾气中含有的多种成分(如H2O、SO2、磷、碱和碱土金属等)也会对催化剂有着不同程度的毒害作用。因此,开发出具有宽的活性温度窗口、优良的水热稳定性和对致毒物质有抗性的催化剂成为研究者们的目标。

研究目标

希望该评述可以加深研究者们对铜基AEI构型小孔分子筛在NH3-SCR控制NOx方面的理解以及为开发新型的催化剂并推进其产业化应用等方面具有一定的指导意义。

图文精读

1. Cu-AEI分子筛催化剂上NH3-SCR反应机理

NH3-SCR反应机理可分为两类:“Langmuir Hinshelwood(L-H)”和“Eley-Rideal(E-R)”机理。对于“E-R”机制,NH3分子在Brønsted和Lewis酸位点上被吸附和活化,形成NH4+离子或配位NH3,随后与气态NO反应形成活性中间体NH2-NO/NH3-NO,然后分解为N2和H2O。对于“L-H”机制,吸附的NH3物种可以形成NH4+物种,NO在高价氧化还原位点被氧化,形成活性的双齿硝酸盐/单齿亚硝酸盐/桥接硝酸盐,然后这些中间体与NH4+反应生成NH4-NO2/NH4-NO3,随后分解为N2和H2O。

2. 影响催化剂活性因素

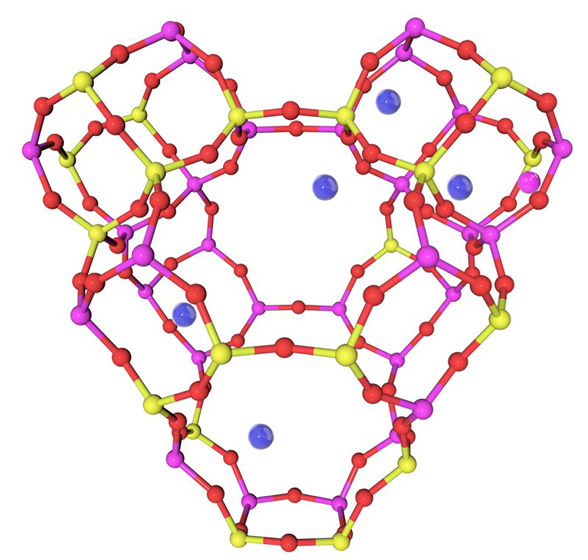

硅-氧化铝型 SSZ-39 和硅-氧化铝-磷型 SAPO-18 分子筛的拓扑结构是由双六元环通过四元环的连接,形成一个具有八个环的梨形空腔结构。因此,制备工艺会对其催化性能产生重大影响。主要包括制备方法、硅含量、铜含量以及掺杂添加剂对分子筛性能的影响。

2.1 制备方法

催化剂的合成方法、前驱体和模板剂等都是决定催化剂结构的重要因素,通过对分子筛的晶体结构或形貌的改变从而影响其选择性催化还原氮氧化物的性能。分子筛的合成可分为传统合成路线和新型合成路线,包括水热法、转晶法和无溶剂法等。

2.2 硅含量

硅含量是分子筛骨架的重要参数之一,在分子筛中性骨架中掺杂不同的硅可形成不同的硅配位结构[Si(xOAl) (x=0-4)],这进一步决定了铝硅酸盐分子筛中各种酸的性质,从而影响Cu基分子筛催化剂的NH3-SCR活性。大多数用于 NH3-SCR 反应的 Cu-AEI 催化剂的 Si/Al 比相对较高(Si/Al>8)。

2.3 铜含量

Cu-AEI 催化剂通常采用水溶液离子交换法、固态离子交换法和一锅法制备。水溶液离子交换法通常需要与硝酸铵和铜盐溶液进行湿离子交换。此方法可以通过改变水溶液的浓度,可以很容易地控制分子筛中铜的含量和类型。然而,在制备过程中会产生大量含有有毒有害污染物的废水,这将极大地限制了大规模工业生产。为了解决这一问题,固态离子交换法(SSIE)作为一种新的可持续合成路线受到了关注,此方法不仅操作简单,而且可以避免产生废水,但大量的离子交换和煅烧过程使合成过程变得复杂。为了提高合成效率,研究者开发了一锅法,在结晶过程中直接引入活性金属成分,获得含金属的分子筛。该方法具有以下优点:(1)模板剂可直接提供高负载、高分散的金属物种,提高金属利用效率;(2)可有效控制分子筛的金属负载量和晶体尺寸;(3)稳定分子筛骨架结构。

2.4 添加剂的掺杂

除了改变 Cu-AEI 骨架中硅含量和铜活性位点的含量外,引入其他金属也是提高催化剂SCR 性能的有效方法。Cu 与杂原子(例如过渡金属等)之间的协同作用可增加活性位点、增强酸性位点和氧化还原特性,从而提高分子筛催化剂的性能。

3. 催化剂失活的因素

由于机动车的发动机经常处于非稳态的工作运行状态,随着外界环境工况复杂多变、运行环境多变导致尾气排放物尾气流量、成分、含量和温度等均在不断变化。而且所使用的燃油品质的差异也会导致尾气中化学成分的变化。因此,柴油车用催化剂使用条件比较苛刻,这就要求催化剂需具备抗各种失活的特征,主要包括硫中毒、水热中毒和化学中毒。

3.1硫中毒

柴油中不可避免地存在一定量的硫,燃烧后二氧化硫会排放并在催化剂表面积累,由于铜基分子筛催化剂对二氧化硫的敏感,将抑制 NH3-SCR 反应的进行。SO2 对 Cu 基催化剂的毒害机理包括两种:一种是 (NH4)2SO4 的积累覆盖了活性位点,堵塞了分子筛孔道,使反应无法进行;另一种是 SO2 对活性金属的毒害。例如,SO2 氧化成 SO3 后,与 Cu 结合形成 CuSO4,限制了 Cu2+/Cu+ 的氧化还原循环,抑制了活性位点对反应物的吸附和活化。在 H2O 和 SO2 同时存在的情况下,硫化物可转化为 H2SO4,从而促进 CuSO4 的生成,并导致 Cu 分子筛更严重的失活。在大多数情况下,中毒催化剂可以通过高温处理得到恢复,而恢复程度则取决于生成的硫酸盐类型。

3.2 水热老化中毒

目前柴油车后处理系统中 SCR 处理单元前一般都有 DPF 处理单元。DPF 单元在运行过程中会产生大量的热量传递到 SCR 控制单元,使得 SCR 单元温度甚至能达到 800℃以上。如此高的温度伴随着大量水蒸气的环境会破坏分子筛的骨架结构,因此要求 SCR 催化剂具备良好的水热稳定性,以保证在机动车正常寿命范围内,SCR 催化剂能高效脱硝。一般来说,分子筛的水热老化会导致其脱铝,从而导致氧化铝和混合氧化物在框架外烧结,分子筛框架结构发生变化甚至骨架崩塌,酸位点大量丧失。就铜离子交换分子筛而言,与小孔分子筛Cu-CHA相比,Cu-AEI分子筛具有更高的水热稳定性。CHA 和 AEI 等小孔分子筛的孔径(动力学直径为 3.8 Å)限制了 Al(OH)3(动力学直径约为 5.03 Å)。这样可以防止在骨架外形成块状氧化铝,并在降低温度的过程中使框架空位内的单体铝物种重组,从而保持分子筛骨架的完整性。

3.3. 化学中毒

在柴油机尾气中,来自尿素溶液和发动机润滑油的各种碱金属、碱土金属(K、Na、Ca 和 Mg)、磷和HC化合物等被认为对 SCR 催化剂具有化学毒性。它们对催化剂活性的影响主要表现在以下几个方面:(1) 碱金属或碱土金属等会沉积在催化剂表面,堵塞催化剂孔隙,中和酸位点,从而降低对 NH3 的吸附,严重影响催化性能。(2) 这些金属会与废气中的酸性气体发生反应,生成不溶性物质沉积在催化剂表面,覆盖活性位点,从而导致活性降低。

心得与展望

与其他Cu基分子筛催化剂相比,Cu- AEI分子筛由于其特殊的孔隙结构和较小的孔径,在水热过程中限制了骨架铝的扩散和Cu物质的积累,表现出了优异的活性和水热稳定性。这使其有望实际应用于柴油车尾气中NOx的脱除。然而,要扩大其在NH3-SCR脱硝中的应用,还面临着挑战。探索绿色经济的AEI分子筛合成路线是其实际应用的必要条件。虽然已经报道了一些环境友好的方法来合成Cu-AEI分子筛,但复杂的制备过程和高昂的催化剂成本限制了其商业应用。在深入了解结构与催化性能关系的基础上,可以指导优化合成条件,开发更简单经济的制备方法,降低成本,实现规模化生产。实际柴油尾气中,气体成分复杂,导致催化性能受到复杂的影响。目前,大部分的研究都集中在单一有毒物质存在下催化剂的失活。在存在更多物质的情况下,单个因素可能相互作用,例如抵消效应或协同效应。然而,多种物质同时存在的影响尚不清楚。因此,在未来的研究中应深入研究多种元素的协同作用,这对于探索抗失活策略和提高AEI分子筛的稳定性更为重要。除了制备AEI分子筛的精确结构外,还需要对NH3-SCR反应机理以及AEI分子筛的失活机理进行更详细的研究。原位x射线吸收光谱(XAFS)、原位漫反射红外傅立叶变换光谱(DRIFTS)和密度泛函数理论(DFT)计算相结合,将成为揭示不同活性位点的作用以及反应活性中间体和反应路线的有力工具,有助于设计更高效的Cu-AEI分子筛催化剂。

备注:来自科学温故公众号